近日,我单位科研团队在国际地球空间物理领域权威期刊《Journal of Geophysical Research: Space Physics》上发表了题为“Statistical Study of Whistler-Mode Wave Normal Angle Distribution in the Dayside Terrestrial Space Based on MMS Observations”的研究论文。该研究聚焦于地球日侧空间中哨声波(Whistler-mode waves)的传播特性,系统揭示了其波法向角(Wave Normal Angle, WNA)在不同空间区域的分布规律及其对等离子体环境的响应机制。

哨声波是一类频率低于电子回旋频率的电磁波,广泛存在于地球及其他行星的磁层和磁鞘中。它们在调控高能粒子输运、加热和损耗等过程中扮演着关键角色,尤其在辐射带动力学、极光形成和空间天气演化中具有重要意义。波法向角(WNA)是描述波传播方向与背景磁场夹角的关键参数,直接影响波与粒子之间的共振条件和能量交换效率。尽管已有大量研究关注哨声波在地球内磁层中的传播特性,但其在日侧磁鞘和磁层边界区域的WNA分布特征仍缺乏系统性统计分析,制约了我们对波粒相互作用空间分布的全面理解。该成果为深入理解哨声模波与粒子之间的相互作用机制提供了重要的观测依据和理论支撑,对空间等离子体物理及地球空间环境研究具有重要意义。

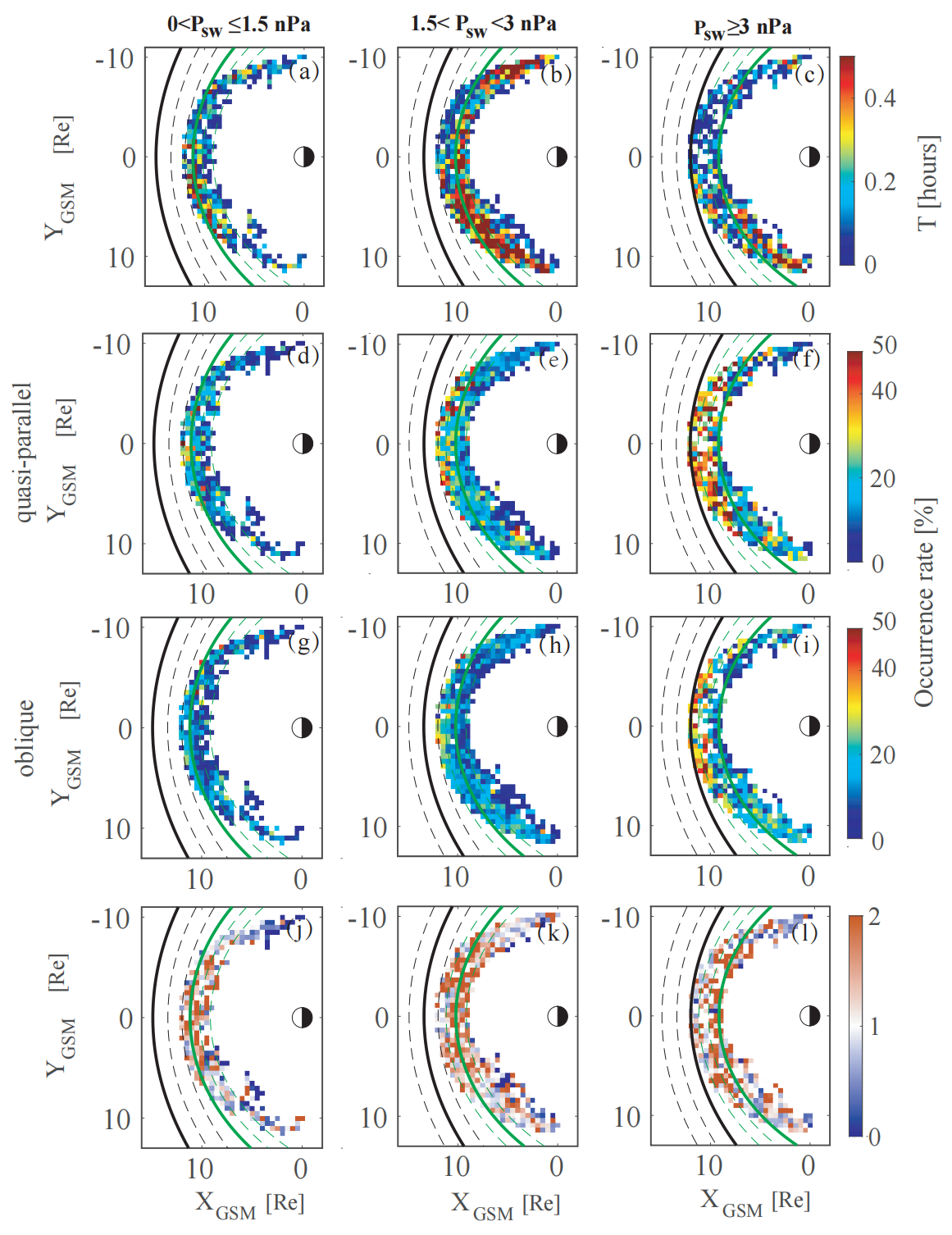

本研究基于Magnetospheric Multiscale(MMS)卫星数据,对地球日侧空间中哨声模波的WNA分布进行了系统统计分析。主要发现包括:

1.区域差异显著:哨声模波在磁层中更倾向于呈现较小的波法向角(即准平行传播),而在磁鞘区域则表现出更大的倾斜传播角度(即斜传播);

2.太阳风动压影响显著:在强动压条件下,波法向角的分布范围在0.5–0.8 fce区间内显著收缩,表明等离子体环境对波传播特性具有强烈调制作用;

3.振幅响应增强:在强动压条件下,倾斜传播的哨声波振幅显著增强,可能对局部粒子加速和能量沉积过程产生重要影响。

本研究系统绘制了地球日侧空间中哨声波波法向角的统计分布图谱,揭示了其对太阳风动态压的敏感响应。这些结果丰富了我们对哨声波空间分布的认识,为深入理解太阳风-磁层耦合过程以及哨声波与粒子之间的相互作用机制提供了重要的观测依据。

本论文第一作者为张赫博士,现为南信大空间天气研究所博士后。吕建永教授为论文的通讯作者。其他合作者包括南京信息工程大学空间天气研究所的王明副教授,南昌大学的邓晓华教授、唐荣欣教授,钟志宏研究员以及冯泊溥博士。相关工作得到了国家自然科学基金的支持。

图1: 在XY-GSM平面中,哨声波在不同太阳风动压条件下的空间分布:(a–c)MMS-1的驻留时间,(d–f)准平行波的出现率,(g–i)倾斜波的出现率,以及(j–l)准平行波与斜传播波出现率的比值。

文章链接:https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2025JA033789