近日,实验室成员饶建教授博士后张晓祺以第一作者身份在《Journal of Geophysical Research: Atmospheres》上发表了题为“Classification of Cold Air Outbreaks in East Asia and Potential Stratospheric Harbingers”的研究论文。本研究采用三维冷空气爆发检测算法及k-means聚类方法,客观识别并分类了东亚地区的冷空气爆发事件。

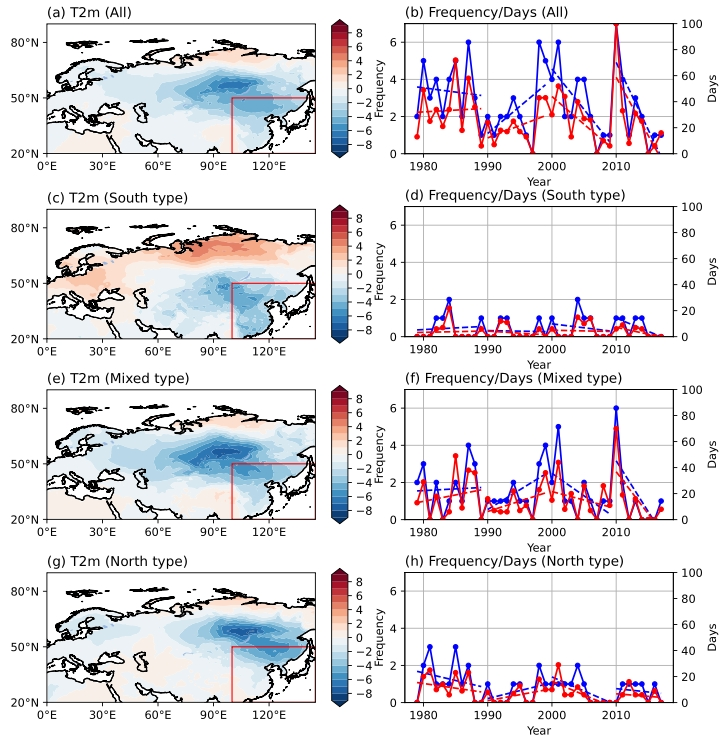

结果显示,1979年至2017年共106次冷空气爆发事件,并将其划分为三种不同类型:南方型、混合型和北方型。南方型冷空气爆发发生次数最少,持续时间最短,其特征为欧洲及北亚沿海地区出现较弱的暖异常,冷异常则集中在中国南部。混合型发生频率最高且持续时间最长,表现为欧亚大陆最广泛且最强烈的冷异常,且冷异常在东亚地区分布较为均匀。北方型特征为东北亚地区出现冷异常,而对东亚南部的影响较弱。

东亚冷空气爆发强度的减弱趋势主要归因于混合型的长期变化。不同类型冷空气爆发的温度异常分布及环流特征表现出多样性,其中南方型与强极地平流层涡旋背景态有关,而混合型和北方型则与弱极地涡旋背景态有关。在这些平流层背景条件下,即使波活动相似,对流层高空环流异常仍存在差异,导致东亚地区冷异常的范围和强度各不相同。本研究为理解东亚冷空气爆发的多样性提供了重要见解,对于提升相关风险的预报具有重要意义。

本论文第一作者为张晓祺博士,现为南信大大气科学学院博士后。饶建教授为论文的通讯作者。其他合作者包括以色列希伯来大学地球科学研究所的Chaim I. Garfinkel教授,韩国首尔大学的Seok-Woo Son教授以及中国科学院大气物理研究所的何编研究员、刘屹岷研究员。

图1. 在东亚冷空气爆发期间,2米气温(t2m)的异常(阴影,单位:℃),包括(a)所有事件,(c)南方型,(e)混合型以及(g)北方型。红色框表示东亚地区(100-145ºE,20-50ºN)。(b、d、f、h)与(a、c、e、g)相同,但为所有事件和各类事件的频率(蓝色实线)(蓝色虚线,趋势:1979-1989;1990-1999;2000-2009;2010-2017)和总天数(红色实线)(红色虚线,趋势:1979-1989;1990-1999;2000-2009;2010-2017)。

文章链接:https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2024JD043199