近日,南京信息工程大学临近空间环境特性及效应全国重点实验室吕建永、李婧媛的学生詹明明在国际权威空间物理期刊《Journal of Geophysical Research: Space Physics》上发表了题为《Variation of Mesosphere Ozone and Related Constituents During Solar Eclipse on 21 June 2020 Based on WACCM‐X Simulations》的研究论文。该研究利用全大气耦合模式WACCM-X模拟结果和Aura卫星观测结果分析了2020年6月21日发生的日环食对中间层臭氧含量的影响机制。

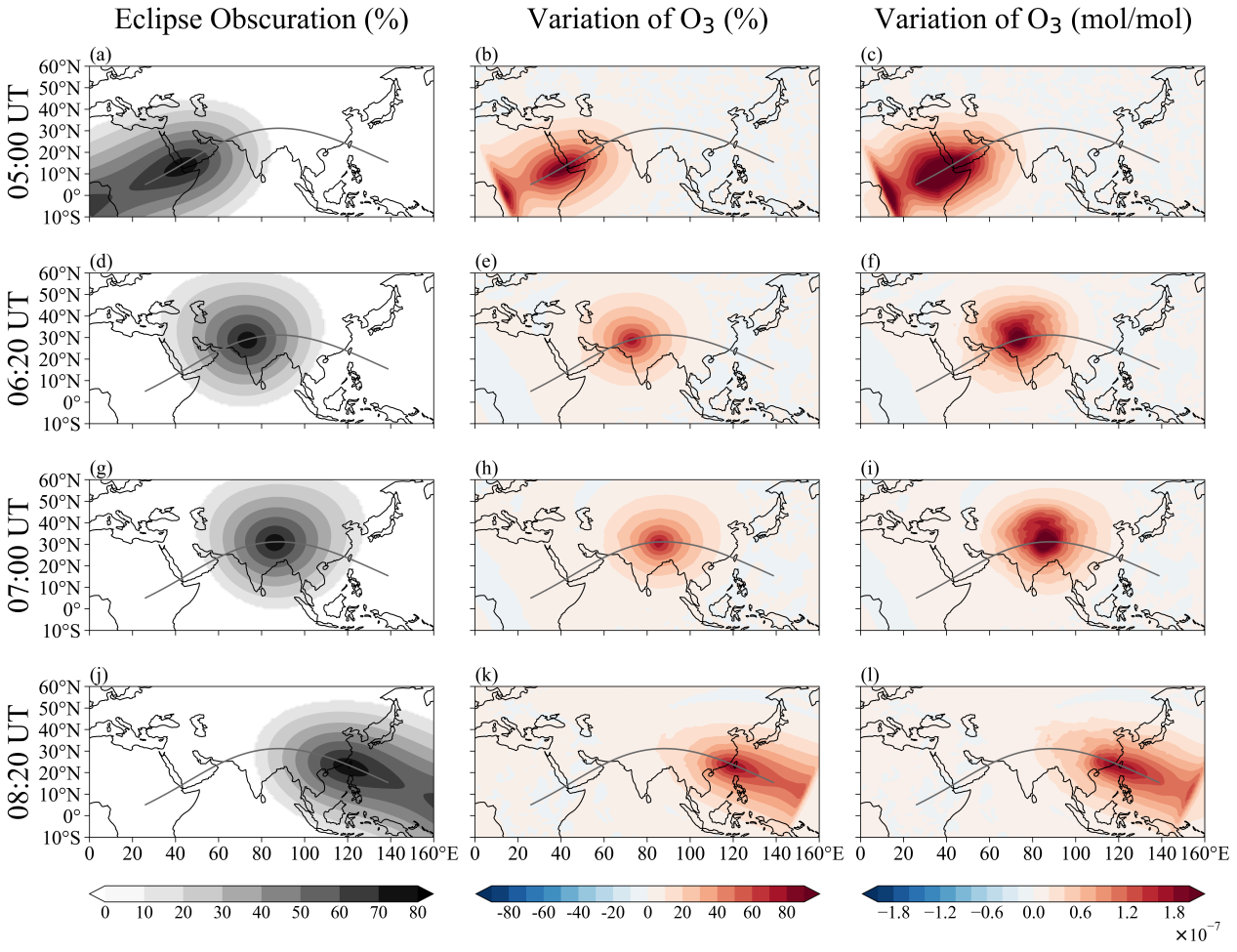

研究显示,在日食期间,中间层(47–79公里高度)臭氧含量在大部分区域出现上升,其中在66公里高度处增幅最为显著,平均增加达18.4%,在日食中心区域最大增幅可达96.0%。臭氧含量增加的区域与日食阴影移动轨迹高度一致,且在日食遮蔽率超过30%的区域,臭氧含量增幅超过10%。

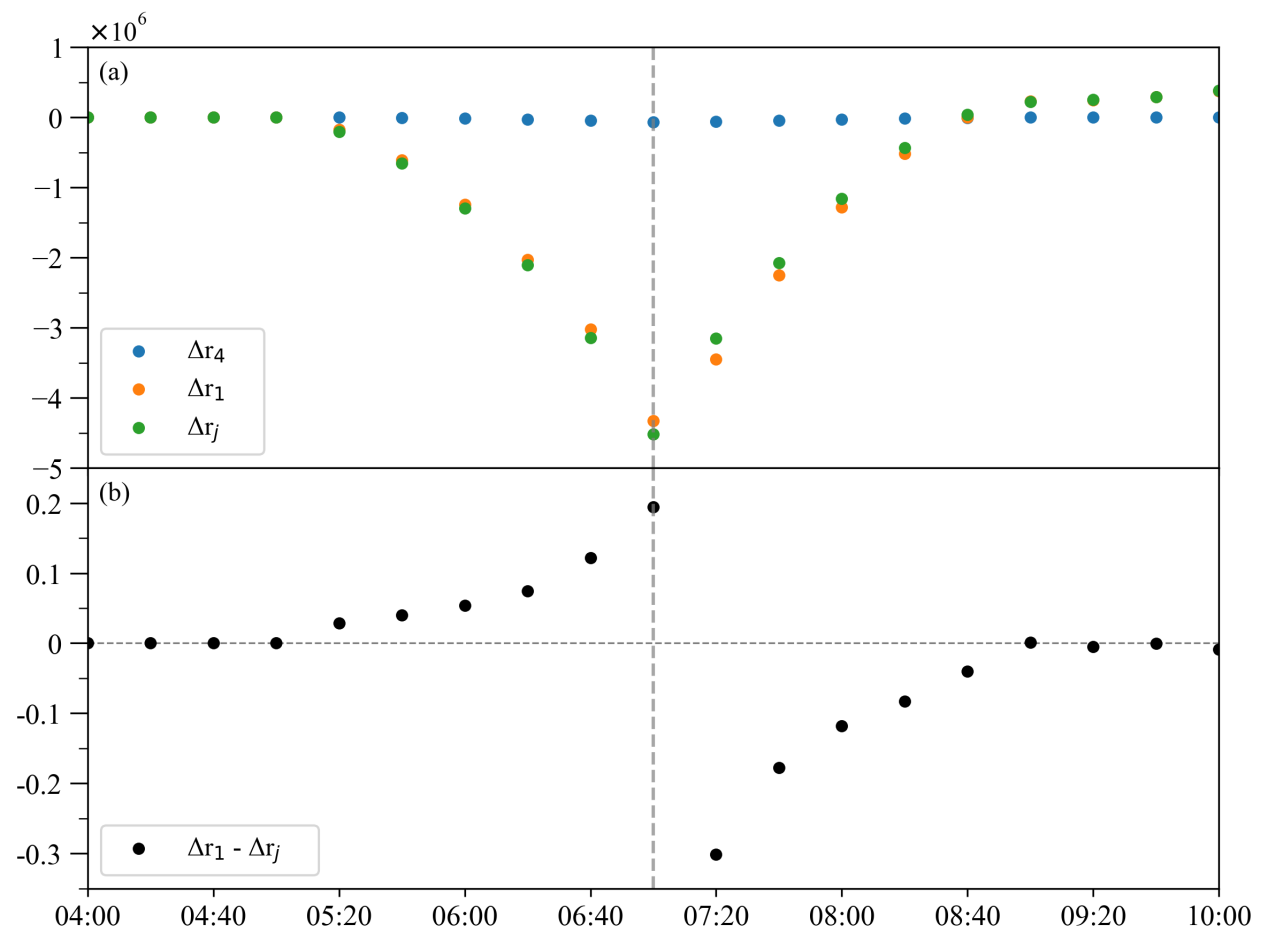

通过定量分析,研究团队首次揭示:日食期间臭氧变化主要由光化学过程主导,而非动力学输送。关键化学反应包括臭氧的三体复合生成反应(O + O₂ + M→ O₃ + M)、臭氧光解反应以及氢原子(H)参与的臭氧破坏反应。日食期间太阳辐射减弱,导致臭氧光解速率下降幅度大于其生成速率的下降,从而净增臭氧含量。三体复合反应在日食期间抑制了臭氧的增加并促进日食阴影离开后臭氧含量恢复。同时,H的生成减少也削弱了对臭氧的破坏作用。定量分析表明,三体复合反应与光解反应的共同变化贡献了臭氧化学变化率的75.2%,而H与臭氧的反应贡献了24.7%。

该研究首次系统量化了不同化学反应对日食期间中间层臭氧变化的贡献,为理解日食期间高层大气光化学过程提供了新的科学依据。

2020年6月21日日食遮蔽及66km臭氧变化情况

日食期间主要臭氧贡献项量化对比

文章链接:https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2024JA033534