近日,实验室成员杨雨嫣作为主要作者完成的研究成果《Special Ionospheric Structure Over the Asia‐Australia Sector During the May 2024 Superstorm Recovery Phase》发表于国际权威期刊Journal of Geophysical Research: Space Physics。该研究深入揭示了2024年5月超级地磁暴恢复阶段在亚洲—澳洲扇区上空出现的特殊电离层结构的演化特征与驱动机制,为理解强磁暴期间中低纬电离层的复杂响应提供了关键观测证据和物理见解。

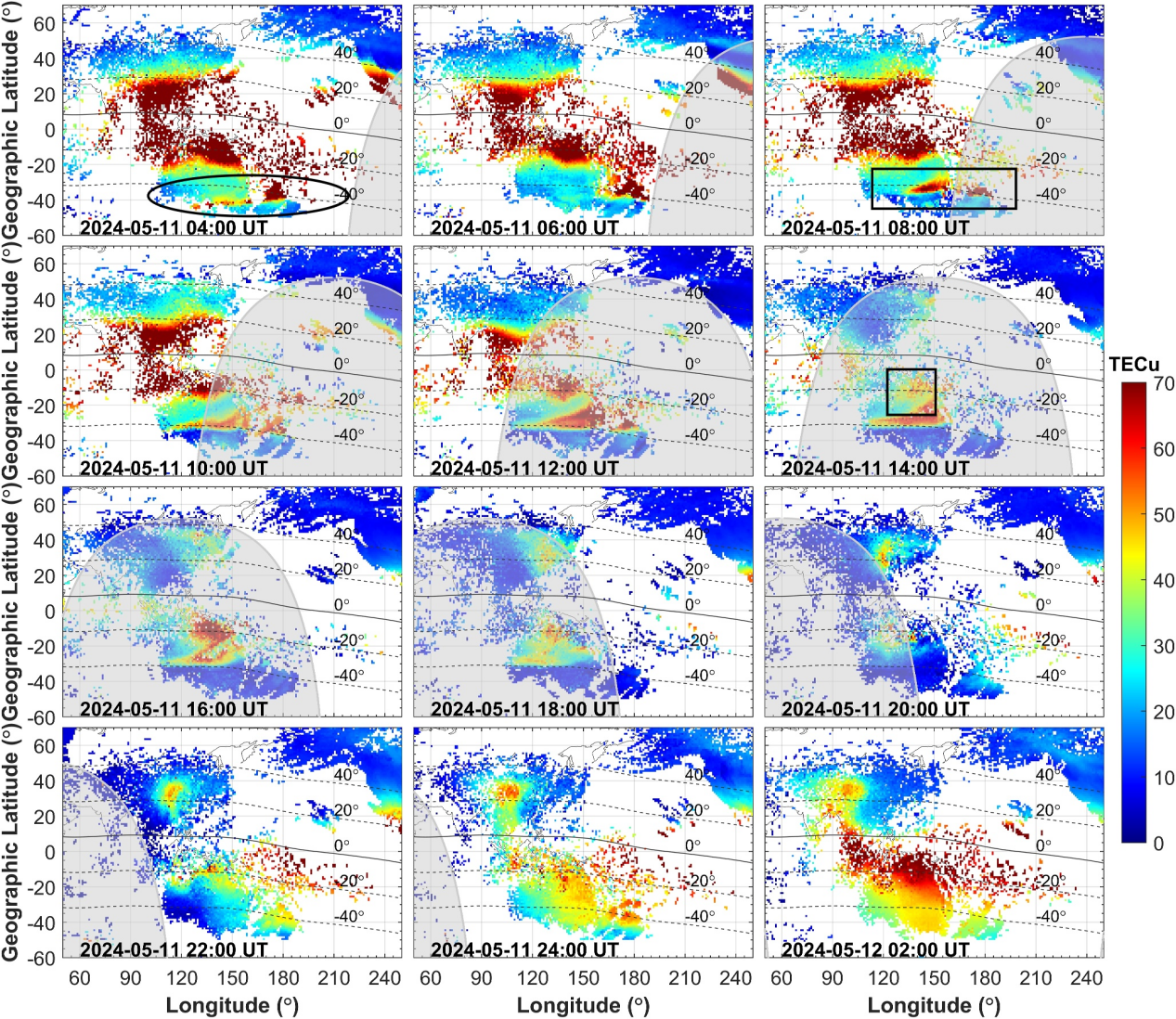

研究团队综合利用高分辨率全球电离层总电子含量(TEC)地图与多颗卫星的原位观测数据,发现2024年5月11日05至19世界时(UT)期间,在±40°地磁纬度(MLAT)区域(60°E–190°E)持续出现显著的等离子体密度峰值。随后,在14 UT之后,±20°MLAT、120°E–150°E范围内又出现次级增强结构。尤为引人注目的是,这些中纬与低纬结构在18 UT后融合成对称的球状形态,并整体向西迁移。

图1. 2024年5月11日04 UT至5月12日02 UT期间亚洲—澳洲扇区的总电子含量(TEC)序列图。图中叠加了地磁纬度(虚线)和晨昏线(阴影区域)。04 UT时刻的黑色椭圆标示暴时增强密度(SED)羽状结构,08 UT时刻的黑色矩形突出显示沿南纬40°地磁纬度(40°S MLAT)的高TEC结构,14 UT时刻的黑色方框指示南纬20°地磁纬度(20°S MLAT)附近的TEC变化区域。

通过分析卫星等离子体成分与漂移数据,研究团队确认±40°MLAT处的密度峰值源于电离层内部,表现为O⁺离子占主导并伴随强烈的垂直向上离子漂移。进一步研究表明,亚极光极化流(SAPS)通道内的西向等离子体输运是形成这些TEC峰值的关键机制——它将暴时增强密度(SED)区域残留的高密度等离子体拉伸并输送到中纬地区。此外,研究还指出,±20°MLAT附近TEC增强的不对称性及整体结构的重塑,与赤道等离子体泡(EPB)产生的极化电场密切相关。

该成果不仅深化了对磁暴恢复相电离层动力学过程的认识,也为提升空间天气预报模型在中低纬区域的准确性提供了重要依据。随着全球导航、通信等系统对电离层扰动日益敏感,此类研究对保障空间基础设施安全运行具有重要现实意义。

文章链接:https://doi.org/10.1029/2025JA033822