近日,南京信息工程大学临近空间环境特性及效应全国重点实验室饶建教授团队在国际气象学领域权威期刊《Climate Dynamics》上发表了题为“Can CMIP6 Models Simulate the Ozone Valley over the Tibetan Plateau in Boreal Summer?”的研究论文。本研究基于ERA5再分析数据,聚焦于第六次耦合模式比较计划CMIP6对青藏高原臭氧谷的模拟效果,系统揭示了模式对臭氧谷各参数模拟优缺程度。此外,通过Lorenz环流分解将臭氧通量分解为定常与瞬变输送,从动力角度合理解释臭氧谷偏差来源,一定程度上为模式改进提供参考。

研究主要发现包括:

1.所有模式对青藏高原臭氧谷空间分布模拟较好(r>0.8),但模式对伊朗-青藏高原双核型臭氧低值中心的模拟较差;此外,模式对臭氧谷强度模拟差异较大;

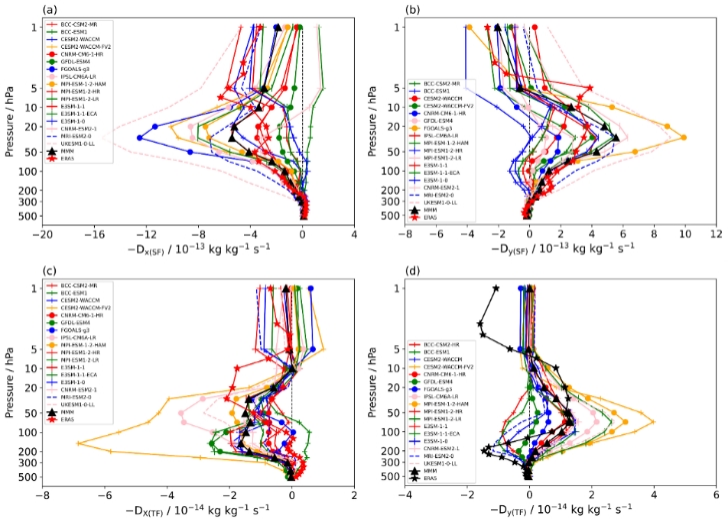

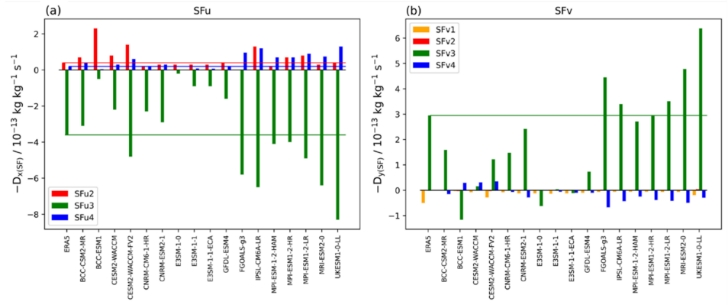

2.基于Lorenz环流分解分析,模式能够模拟臭氧谷形成的动力过程。多数模式再现了水平臭氧输送,但BCC-ESM1与E3SM-1-0将纬向平均纬向风对臭氧纬向偏差的定常输送通量(SFu2)模拟为臭氧累积最大项,与结论相悖。

3. 臭氧谷模拟与周边臭氧分布及环流状况密切相关,多数模式再现了臭氧谷与南亚高压各指数负相关,进一步证实准确模拟南亚高压是合理再现高原臭氧谷的前提。

本研究系统分析了CMIP6模式对青藏高原臭氧谷各方面模拟,揭示了各模式模拟优缺点。这些结果丰富了我们对CMIP6模式模拟认识,为深入理解青藏高原臭氧谷形成发展以及模式改进提供了重要的科学理论依据。

图1. 1979-2014年CMIP6模式模拟的青藏高原上空各分量导致的臭氧通量散度垂直廓线(-D,单位:10-¹³ kg/kg/s)。不同的线条代表各CMIP6模式,红色五角星表示ERA5再分析数据,黑色三角线表示多模式集合平均。(a) 纬向定常输送通量散度 (b) 经向定常输送通量散度 (c) 纬向瞬变输送通量散度 (d) 经向瞬变输送通量散度。

图2. 青藏高原上空100 hPa- 50 hPa高度纬向与经向臭氧输送通量散度(-D,单位:10⁻¹³ kg/kg/s)。(a) 纬向定常臭氧输送通量散度 (b) 经向定常臭氧输送通量散度。水平参考线表示ERA5再分析数据。

文章链接:https://doi.org/10.1007/s00382-025-07796-4